バイオリンとスケールの音の決め方

ニ長調のスケールの例

バイオリンを習い始めると、ニ長調やイ長調の1オクターブのスケールから練習を始めます。シャープやフラットがない方が、つまりハ長調のスケールが簡単ではないかと思われるかもしれませんが、実際はそうではないのです。

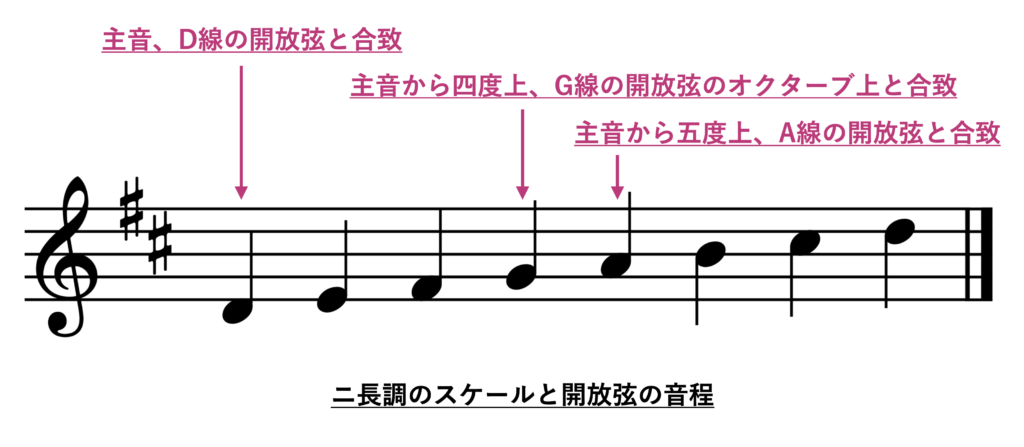

バイオリンで基本的なスケールを弾く場合、開放弦の音程をリファレンスにしながらスケール内のそれぞれの音程を取っていきます。

ここでいう基本的なスケールとは、イ長調やニ長調です。

スケールを弾くときには、主音から五度上の音と、四度上の音が重要になります。これは、それぞれ完全五度、完全四度であり、基本的に奏者の個性によらず一意に音程が決まる音です。

ここで、主音から完全四度上の音は、同じく主音から完全五度下の音とオクターブ違いの同音です。

すなわち、例としてニ長調のであればひとつ右隣の弦に主音から完全五度上の音があり、ひとつ左隣の側に主音から完全五度下(=完全四度上)の音が存在することになります。

主音のD、上下の五度であるAとGのリファレンスが揃うのです。

これがニ長調やイ長調が弾きやすく、初めてのスケール練習に適している理由です。

ハ長調の場合

異なる例としてハ長調の場合は、開放弦の音に主音となるCや、四度上となるFが含まれていません。そのためスケール内の他の音から主音のCや四度上のFを決める必要があります。具体的には、開放弦のGから四度上のCを取り、スケールを作ります。

ハ長調に限ったものではありませんが、むしろ開放弦のGが完全五度上の音になるハ長調のケースは比較的平易とも言えますが、ニ長調の場合よりも音程の決め方が難しいのです。

重音になった場合(Cの和音を含む重音、G7の和音を含む重音の例)

本当はここからが本題だったのですが、だいぶ長くなってしまったので次回の投稿に分けます。

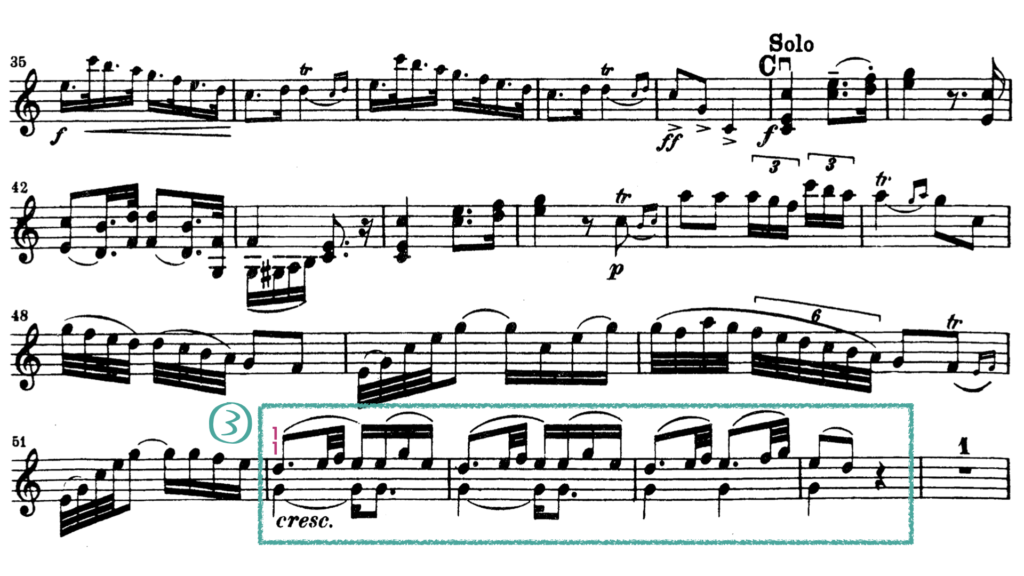

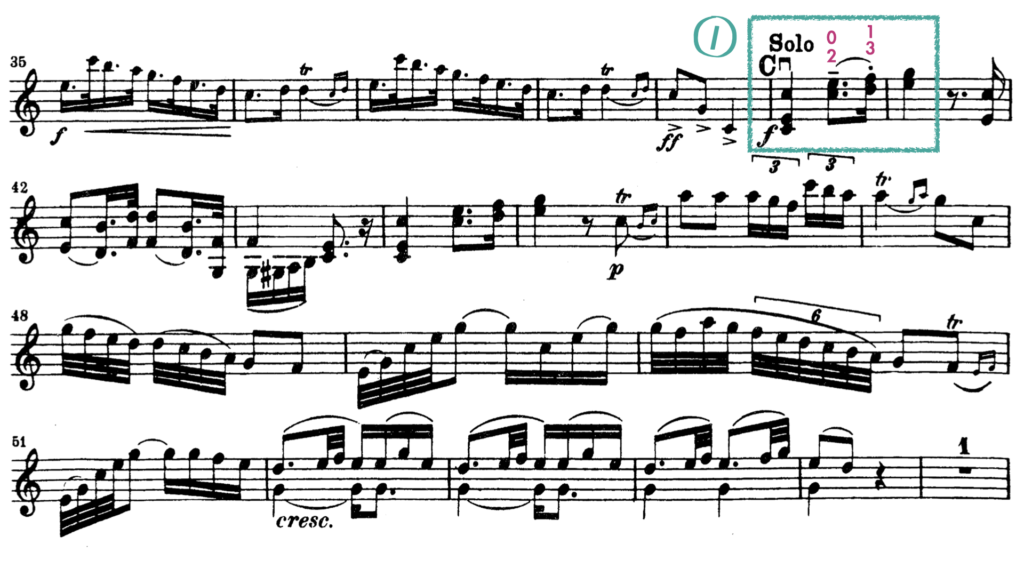

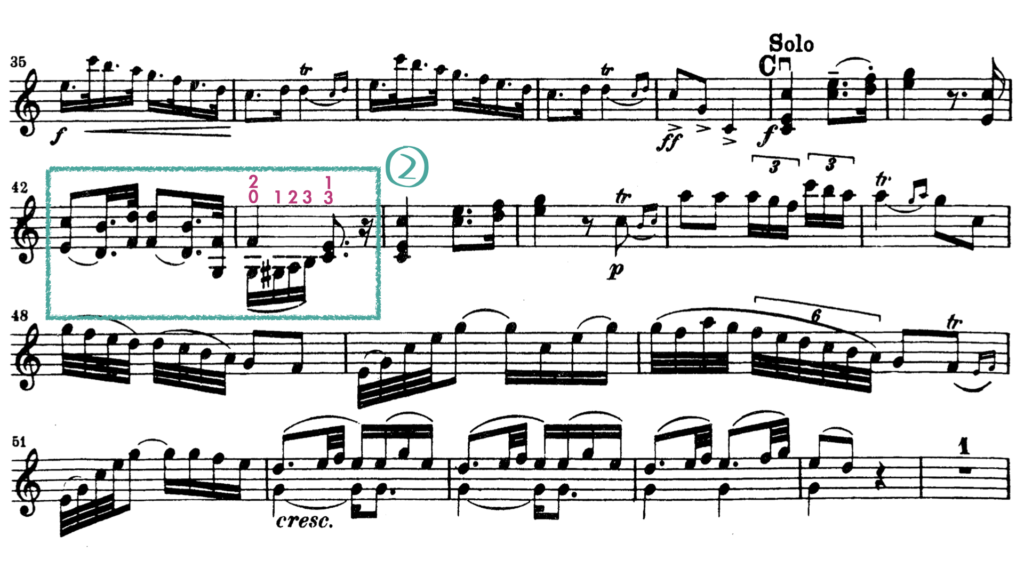

ハ長調のフレーズが出てくるハイドンの協奏曲から次の3箇所を題材に、私が難しいと感じている音程についてメモを書いていく予定です。

①開放弦のEを含む三度の重音

②G7の和音を含む重音と旋律の兼ね合い

③持続するG音を意識した旋律の音程の決め方